大基山《莱丘铭》从传说中走来

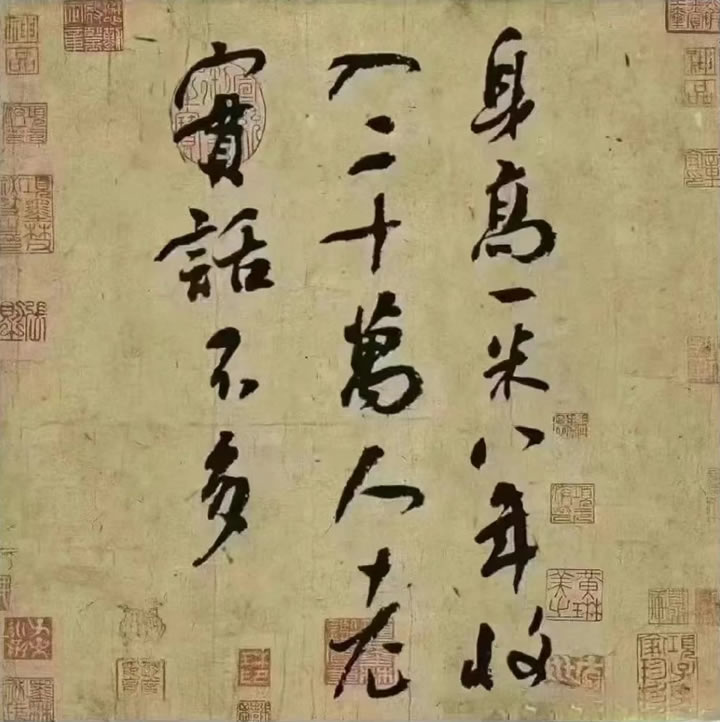

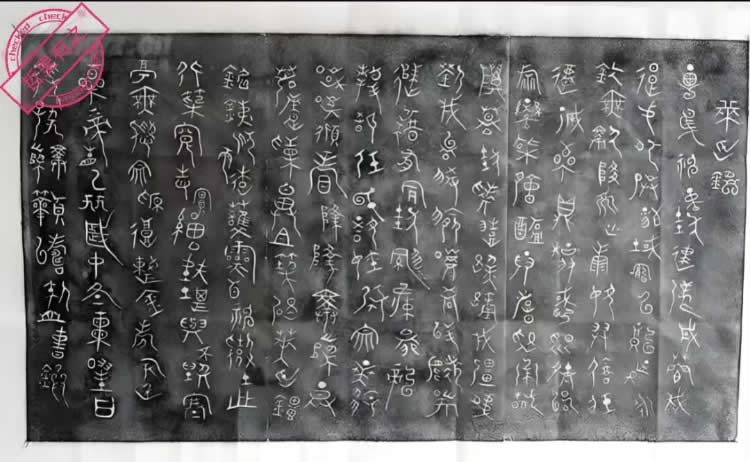

相传在山东莱州大基山(古称东莱山)的密林深处,曾静静矗立过一方摩崖石刻,它就是承载着夏代兴衰密码的《莱丘铭》。这方石刻以比甲骨文早600余年的古文字,将一段家国覆灭又涅槃复兴的悲壮往事,深深刻进了山石肌理,它原本是大基山过、戈二侯祠旁的历史遗存,只可惜年代久远,早已湮没于历史尘埃之中。

铭文背后的夏代风云

故事发生在4100多年前,大禹治水后分封天下,将本族人灌、浔兄弟分别封为过国、戈国君主,过国建都于今莱州一带(故址位于今莱州城北过西村东),镇守东方疆土防御貊人侵扰。夏朝传至太康,君王沉湎田猎不理朝政,东夷首领后羿趁机夺权,史称“太康失国”。而后羿重蹈覆辙,将朝政托付给心腹寒浞,最终被寒浞设计杀害,五马分尸。 篡权后的寒浞野心勃勃,派儿子浇、殪率军攻破过国、戈国,屠城毁庙,因躲避寒浞追杀,其族人改换姓氏逃生,衍生出了过、戈、柯、任等十六个姓氏,大基山二侯祠也因此被称为“中国第一祠堂”。过君灌、戈君浔逃至东莱山(今大基山)自尽。唯有两位君主的子嗣过悻、戈岿侥幸逃脱,在飂国与挚国的庇护下隐忍求生。四十余年后,二人辅佐夏王相之子少康集结旧部,成功剿灭寒浞势力,恢复夏朝统治,这便是历史上著名的“少康中兴”。 公元前2003年,复国后的过悻、戈岿带着族人重返东莱山。为告慰先祖、铭记国耻,他们在此筑祖坟、建二侯祠,造刺血亭与暴寒亭,并在今“中明坛”西沟壁的岩石上,以刺血书铭的方式镌刻下《莱丘铭》。铭文全文169字(正文144字、尾书22字、铭名3字),既记述了大禹封侯建国的初始,也控诉了寒浞篡政的暴行,更记录了复国雪耻的艰辛,成为夏代“太康失国”“少康中兴”等重大事件的直接见证。

从摩崖石刻到家谱秘藏

时光的侵蚀从未停止,原生的《莱丘铭》摩崖石刻因年代久远、风雨侵蚀,字迹逐渐模糊,后又遭遇石崖崩塌,险些湮没于历史长河。幸运的是,历代后人始终坚守着守护先祖遗迹的使命。 秦始皇三十五年(前212年),山阳令过歧率族人祭祖时,见“风雨蚀铭字迹迷朦”,当即“描字绘书,刻于另岩”,让铭文得以复镌留存。

南宋绍兴初年,淮南知州任伯雨携儿孙祭祖,不仅重修二侯祠,更拓下《莱丘铭》拓片,藏于家族宗谱之中,使其躲过烽火硝烟。

明洪武甲子年(1384年),锡山过氏编修宗谱时,将这份珍贵拓片与铭文记载正式录入,为后世留下了关键线索。 2007年,江苏锡山过氏续修十二巡宗谱时,这份尘封数百年的《莱丘铭》记载被重新发现。经文史专家考证,铭文所用字体为岣嵝文(又称蝌蚪文),与南岳衡山《禹碑》文体一脉相承,比殷商甲骨文早600余年,是研究中国文字起源的重要实物证据。

不止于铭文的历史价值

《莱丘铭》的珍贵,远不止于“最早夏史铭文”的头衔。它以“时间、地点、人物、事件”俱全的叙事结构,与《史记·夏本纪》等文献记载高度吻合,为夏文化探源提供了无可替代的实物坐标,被史学家誉为“探索夏王朝的金钥匙”。 而与铭文相伴而生的过、戈二侯祠,初建于夏代,经秦、宋两次重修,2003年又依旧制复建,被考证为“中国第一祠堂”。祠内留存的《过氏太古宗支谱》,自夏代延续至清代,记录了十六姓氏的千年源流,是国内现存年代最久远的宗支谱。现在,大基山的二侯祠、二侯墓、刺血亭等遗址,与《莱丘铭》共同构成了夏代历史的立体见证。 站在大基山的摩崖之下,抚摸着历经四千载风雨的石刻痕迹,那些模糊的古文字仿佛化作了跨越时空的呐喊。《莱丘铭》不仅是一段家族兴衰的记忆,更是华夏文明早期国家形态的缩影——它记录着“家国”观念的起源,承载着“以史为鉴”的智慧,更彰显着中华民族生生不息的复兴力量。 今天,这处藏于深山的文化瑰宝,已成为非物质文化遗产的重要组成部分。当你下次走进莱州大基山,不妨循着山间步道探寻这份古老印记,在绿树掩映间,读懂那刻在石头上的夏代史诗。

热点阅读

推荐阅读

精彩推荐

阅读排行

-

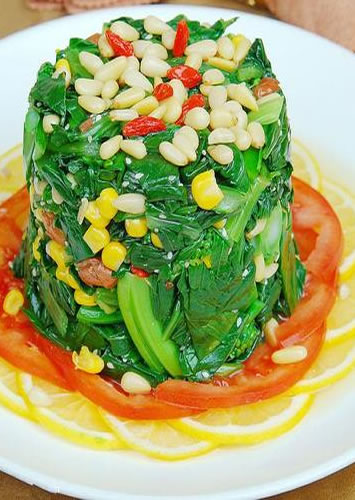

菠菜和坚果,防脂肪肝

过量饮食会导致肝脏中甘油三酯...... <详情>

-

常揉腹部有6大养生奇效

一、促进肠蠕动,消除便秘揉腹...... <详情>

-

朱莉切除乳腺引质疑:背后潜藏巨额利益

5月14日,好莱坞女星安吉丽...... <详情>

热门搜索