创造出一幅经典,需要多少张手稿?

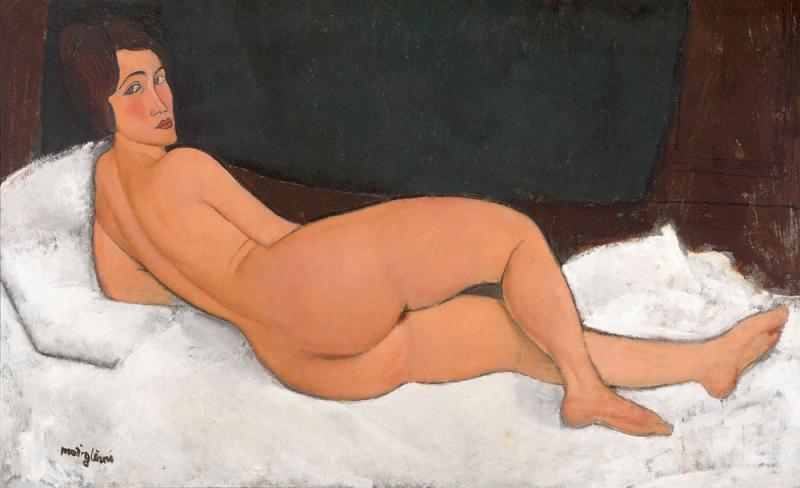

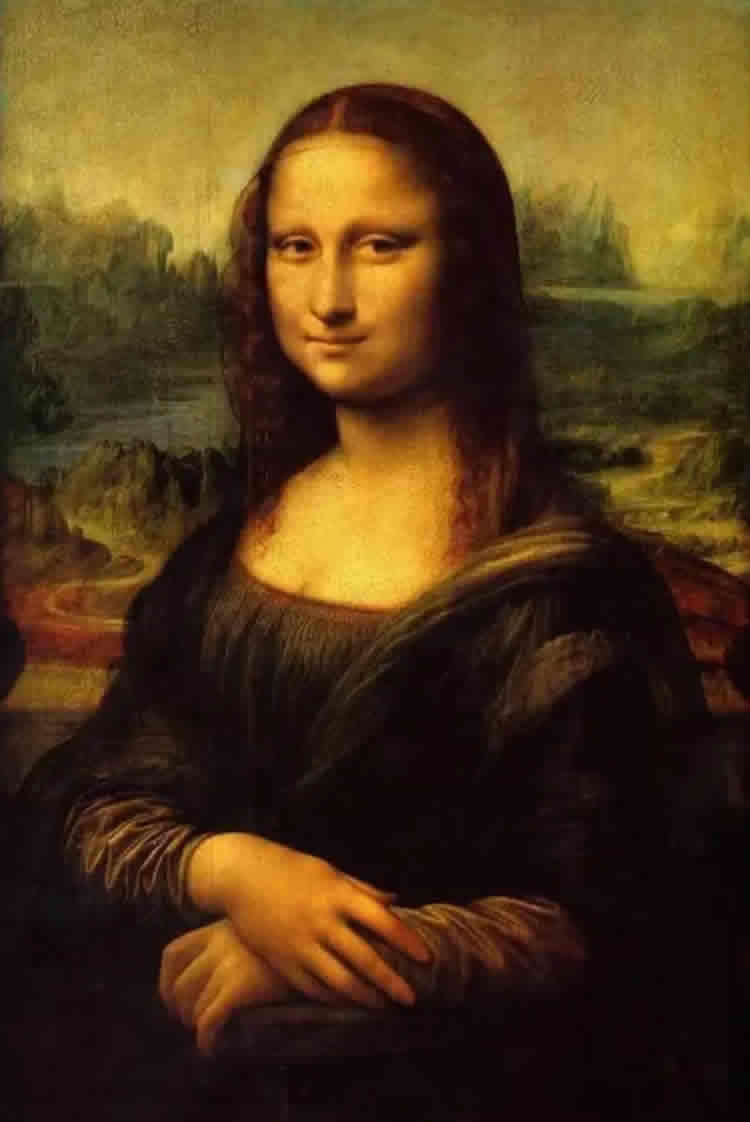

各位真爱,这幅画,你一定太太太太熟悉了,不过,你们更喜欢下面哪一幅?

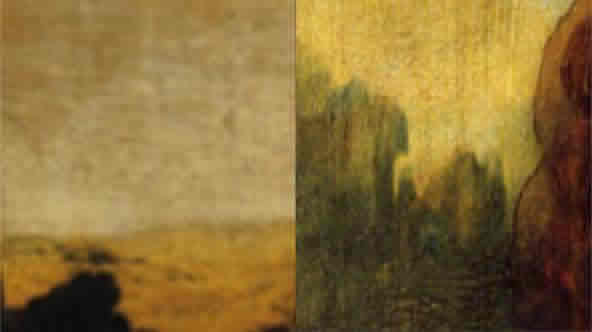

左:1503年;右:1516年

有人喜欢年轻版《蒙娜丽莎》:“皮肤细腻,表情温柔,下巴棱角分明,果然年轻就是美呀。”

有人不同意:“成熟才有风韵!成熟版的笑才有捉摸不定的感觉。”

2012年,一幅“年轻版”《蒙娜丽莎》突然出现,马上引发了各种争议。

其中很多围绕着年轻版和成熟版“谁更美”的问题。

年轻的”蒙娜丽莎“像是加了一层美颜滤镜,皮肤磨皮,美白,瘦脸,连笑都更明艳动人。

年轻版的《蒙娜丽莎》已经很美了呀!达芬奇为什么还要再画一幅呢?

达芬奇显然是一个追求完美的男人,他觉得可以更好。

于是,他用了十二年时间,一点一点的重画、调整,他下笔的每一处,都经过了精密的设计和思考:

背景氛围感增强;

两幅画的背景局部

微笑的角度调整;眼睛的角度调整.....

十二年,达芬奇不厌其烦地在一块画布上涂了40层超薄油彩,柔和的色彩,融合进模糊的轮廓中,总是给人留下想象的余地。

最终,一层层油彩化作岁月的经历,在她的脸上,沉淀为一种神秘和沉稳的氛围。

《蒙娜丽莎》成为这个世界上“最美丽的女人”。

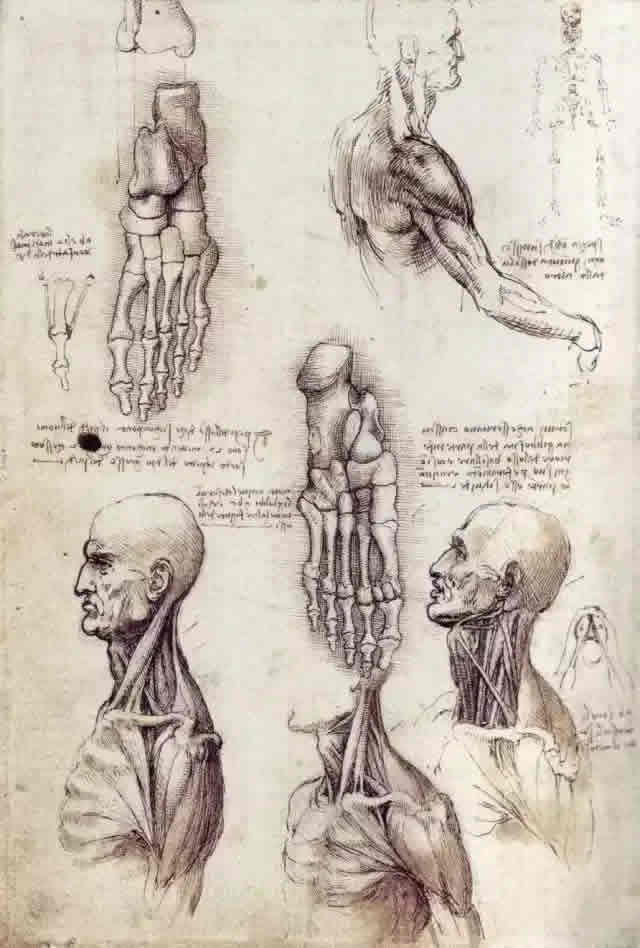

从达芬奇最初的手稿可以看出女孩到女人的蜕变。

从手稿到“年轻版”,再到举世闻名的“成熟版”蒙娜丽莎,达芬奇几次自我革新,在自己的作品基础上打磨。

这样的作品,具备了一切成为经典的条件。

科学画家达芬奇,为了达到人像画的极致,不知道经过了多少次精密的构图,他的速写和笔记本,现在保存下来的就有5000页。(相当于7本《新华字典》)

至于达芬奇到底画了多少幅《蒙娜丽莎》呢?

没有人知道。

作为“世界上最完美的男人”,达芬奇的许多画都画了不止一幅,还有这幅《岩间圣母》。

左:1483-1490年; 右:1508年

左边这幅是达芬奇早期的作品,其实这幅已经很美了。

颜色上,左边的这幅圣母图,是《蒙娜丽莎》同款淡黄配色,这种颜色使得画看起来很神秘。

这个颜色是达芬奇的“水印”,看到这个颜色就知道作者是达芬奇。

几年后画的圣母图调整了“亮度”,人物更突出,整体更加明亮和柔和。

圣母头上多了一圈圣母光环,圣婴手势也有一些小小的变化。

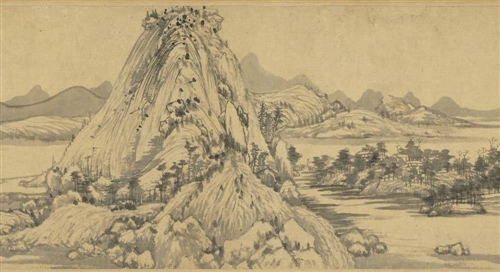

前两年,英国国家美术馆的研究人员从《岩间圣母》中发现了一幅草图。圣母换了个方向看着圣婴,胳膊向外伸展着,整体位置也比较高。

《岩间圣母》现代发现的原画背后的草图

圣母手稿

把一件细小的事研究地无比透彻,在一个领域打上自己的烙印,这也许就是他精益求精,不断打磨一幅画的原因。

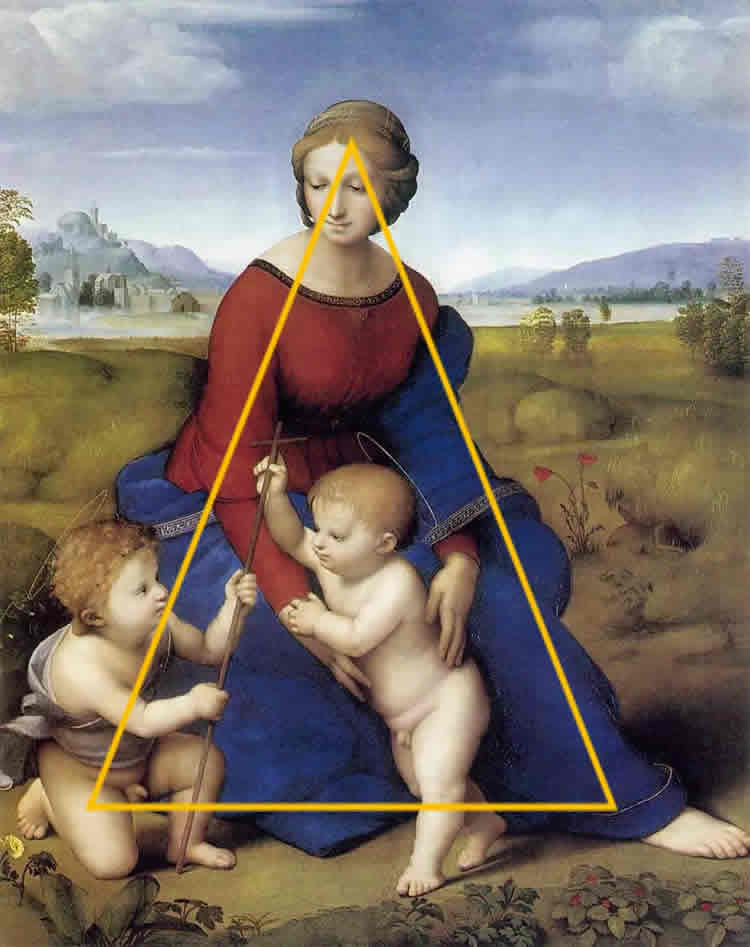

拉斐尔作为达芬奇的狂热粉丝,他也画圣母像,前有达芬奇的圣母像,那他要如何成为下一个经典?

首先,拉斐尔学习了达芬奇的构图法,《草地上的圣母》用了标准的金字塔构图,圣母像显得稳定又平衡。

接着他必须有自己的特点。

拉斐尔花费了大量的时间和金钱,终于调和出了一种静谧的深蓝色,这种颜色赋予了圣母玛丽亚一种即偏向于理性,又包含感性的气质,让人觉得有安全感。

这种颜色也叫做“圣母蓝”,是拉斐尔的独特烙印。他一度成为“圣母像”的代名词,在达芬奇之后,拉斐尔成为了下一个经典,把文艺复兴和人文主义推向了下一个顶峰。

拉斐尔也在不断更新自己。

一年之后再画的《带金莺的圣母》,做了多种形态的尝试。

圣母手上多了一本祈祷书,眼睛看着两个孩子,眼中流露出了爱意。同样的金字塔构图,圣母把脚收回来了,看起来坐的更舒适。

为了画出最平和稳定的圣母画,拉斐尔一再研究和尝试,有扭过头来看的圣婴;有只有两个人的构图;也有三个人的构图。他在寻找几个人物之间最和谐的位置。

拉斐尔手稿

一位艺术家在如此极致地追求平衡,实在是一件引人入胜的事情。

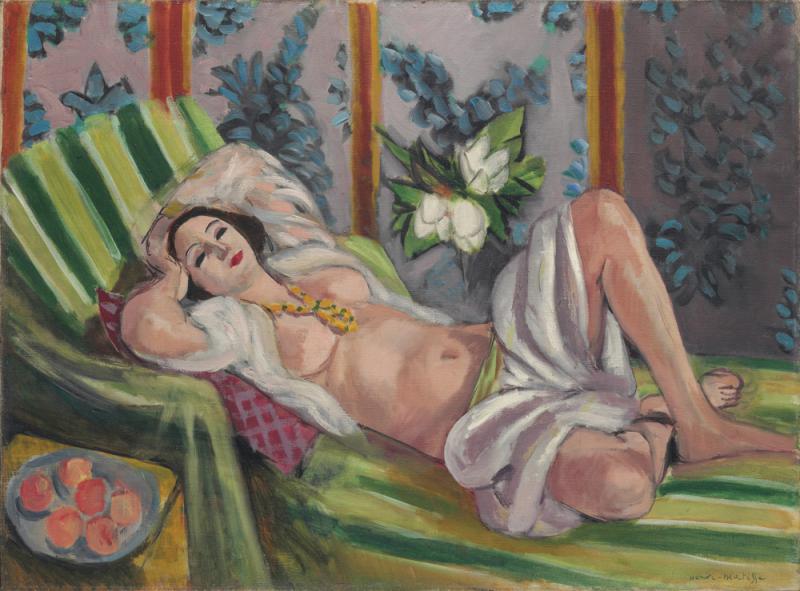

有人在追求极致的平衡,有人则在追求极致的杂乱。

梵高的作品翻滚、炽热、偏执、癫狂。

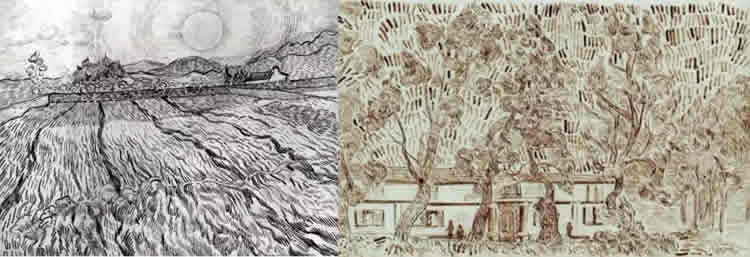

看似天才的涂涂画画,其实是梵高经过了很长时间自我训练的结果。

梵高两年前画的星空,是直线和安静的。

罗纳河上的星夜(1888)

他大量的练习素描,颠覆自己,跳出自己的框架,不断精进。

从他的素描练习中,可以发现他在有意的强化练习弯曲手法。

两年后,他画出了巅峰之作《星月夜》,星空在他的图纸上流动了起来。

星月夜 (1890)

梵高的星空从静止到流转,绝非神来之笔,而是经历了无数次这样的自我颠覆。

类似的素描一共有65幅,《星月夜》是他一笔一笔的自我磨练。这是一个有血有肉的艺术家。

艺术家在每一次的手稿设计中,保持自己的特色的同时做着突破和创新。

不论是早已功成名就的达芬奇,还是有极高艺术造诣的拉斐尔、梵高,他们超越了自我的“蜕变”,不断突破自己的藩篱,不断创造下一个经典。

热点阅读

推荐阅读

精彩推荐

阅读排行

-

菠菜和坚果,防脂肪肝

过量饮食会导致肝脏中甘油三酯...... <详情>

-

常揉腹部有6大养生奇效

一、促进肠蠕动,消除便秘揉腹...... <详情>

-

朱莉切除乳腺引质疑:背后潜藏巨额利益

5月14日,好莱坞女星安吉丽...... <详情>

热门搜索