坏习惯可能通过父系遗传给孩子

来源:父母网 作者:未知 2010年12月16日

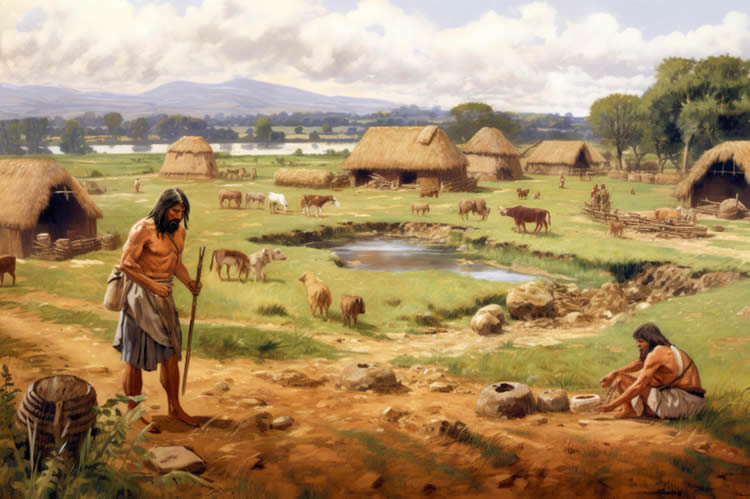

这一奇特的现象引起了瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院(Karolinska Institute)拉斯·奥雷·本内博士的关注,他想知道丰年和荒年对当地儿童的影响。本内博士的研究开始于上世纪80年代,对象不仅限于当时的儿童,还包括他们的后代,这是个旷日经年的课题。

本内博士在北博滕省的奥佛卡利克斯教区,随机选取了99名1905年出生的孩子作为研究样本,并通过详尽的历史档案追踪溯源,把孩子的父母甚至祖父母都找了出来。之后根据本地的农业档案,确定了孩子的父辈和祖父辈年轻时的食物供给情况。

在搜集资料的过程中,本内博士被一篇发表在著名医学杂志《柳叶刀》(1986年)上的文章深深吸引。文章认为子宫发育不仅影响胎儿成长,也影响着成年后的健康。如果孕妇营养不良,孩子成年后患血管疾病的风险明显高于平均水平。受到这篇颇具“异教”特色文章的启发,本内博士心中又升起了另一个问号:这种影响是否早在怀孕前就开始了?父母年轻时的经历是否能改变遗传呢?

这种想法在当时的科学界真得算是“平地一声惊雷”。长期以来,DNA不会在后天被改变的理论统治着主流生物学界。不管我们选择如何过完这一生,发胖也好,长期“亚健康”也好,都不会改变我们的基因——人类的“种子”,当下一代出生后,父辈的一切就被涂抹殆尽。

更为重要的是,达尔文的《物种起源》早已深入人心。环境对物种的作用力通常不会很快显现,进化是个历经数代数百万年的自然选择过程。但是本内和其他科学家搜集的大量历史数据却显示,极端的环境条件(比如濒临饿死)会在人类卵子和精子的遗传物质上留下深深的“印痕”,这种基因标记会在短时间内将新特性传递给接下来的一代。

根据本内的研究,奥佛卡利克斯教区那些赶上丰年的男孩子们,不论他们是正常饮食,还是暴饮暴食,其儿孙辈的寿命却意外变短了。和经历荒年的男孩后代相比,平均寿命要减少6年之多。再加上社会经济变化因素的影响,寿命差距竟然上升至32年。本内的这项研究成果发表在 2001年荷兰的《生物技术学报》上,他在文中援引了同事提供的该省其他地区的资料,显示这种状况对于女孩也适用。简而言之,经历过丰年衣食无忧的年轻人,产生了类似生物链的效应:他们的后代却要比他们早逝几十年。这可能吗?

基因是“硬件”,外基因是“软件”

要想知道问题的答案,就不能单单从自然环境和后天养育入手。本内和同事历经20载春秋,催生了一门新的学科——实验胚胎学(epigenetics)。它的研究核心就是基因活性的变化,在不改变遗传密码的前提下,这种变化是如何被成功“植入”子女一代的。

他们认为,基因表达模式受到一种名叫“外基因”的细胞物质的控制。这里所谓的“外基因”,位置排在基因之外,因而其英文对等字是在“基因”genetic加上了表示“在……之上”的前缀epi。正是这些外基因的“标记”,发出指令,控制着我们的基因开关。外部刺激就是通过外基因标记 (epigenetic marks)作用于基因,因此环境等后天因素,比如饮食、压力、孕期营养等,就会对子女一代产生影响。

实验胚胎学传递出的信息,让人喜忧参半。忧的是,吸烟,暴饮暴食等坏习惯会改变DNA之外的外基因标记,使得肥胖基因占据主导地位,而长寿基因则退居末位。以前大家都知道抽烟或者肥胖无法让人活个大岁数,而现在人们却突然发现,这些不良习惯甚至会波及子女,增加他们的患病率和早逝风险。即使宝宝尚未出生,这些仿佛已经被“命中注定”了。

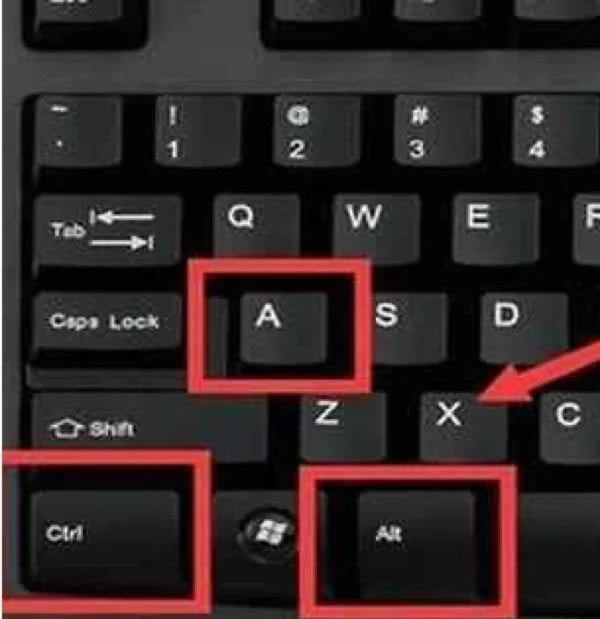

不过人类向来相信“与天斗,其乐无穷”,外基因一经“出世”,科学家就开始尝试控制外基因标记,开发一种能抑制坏基因,激活好基因的药物。2004年,美国食品及药品管理局(FDA)首次批准了一种外基因药物——氮杂胞苷(Azacitidine),用于治疗骨髓增生异常综合征。该药通过外基因标记不断激活血液母细胞基因,提高该组基因的主导地位。据总部设在新泽西州的Celgene公司介绍,MDS 重症患者服用氮杂胞苷后,平均能多活两年,而采用传统疗法的患者,存活期只有15个月。

上一篇: 这五种早餐会让孩子变得更笨!

下一篇:孩子最需要的10件“东西”

热点阅读

推荐阅读

精彩推荐

阅读排行

-

菠菜和坚果,防脂肪肝

过量饮食会导致肝脏中甘油三酯...... <详情>

-

常揉腹部有6大养生奇效

一、促进肠蠕动,消除便秘揉腹...... <详情>

-

朱莉切除乳腺引质疑:背后潜藏巨额利益

5月14日,好莱坞女星安吉丽...... <详情>

热门搜索